映画で学ぶ国民文化①|「セッション」(原題:Whiplash)2014年 アメリカ

映画と文化

海外の映画を観ていると、その国の価値観、すなわち国民文化が色濃く表現されているなと思うことがあります。

ホフステード他(1995)は、価値観は生まれてからすぐに近くの他者を真似るという形で形成されていく、と述べました。生まれた直後は両親や家族の振る舞いを真似、学校に入れば教師やクラスメート・スポーツ選手やアイドルを真似、10代になれば、同世代の他者に関心を持ち、大人になれば自国の若者と同じような基準でパートナーを選び新しい家族を形成します。

新しい家族では、その子供はまた親を真似るので、文化は再生産のサイクルをたどります。その際には生物学者がホメオスタシス(恒常性)と呼ぶ、安定を保とうとする強い力が働きます。

「利己的な遺伝子」のリチャード・ドーキンスは、遺伝子(gene)の文字を変えた「ミーム(meme)」という用語でこの文化の再生産のサイクルを説明しています。すなわち、人類の社会文化的進化は、遺伝子の働きに似たミームによってなされており、文化においてもミームによる「複製」が繰り返されている、という考え方です。

映画を文化的再生産の表現物として観る

こうして考えると、各国の映画にその国の国民文化が色濃く反映されているのは何ら不思議な事ではありません。その国の価値観を結晶化して映画として表現することは、文化的再生産の一環であり、それを観ることによって文化は時間を超えて保持されていく。

製作者にとってはその価値観を表現することは自然なことであり、その文化圏の観客は映画を観ることで自らの価値観を再認識する。また、別の文化圏の観客は自らの価値観とは違う目新しさを持ってその映画を鑑賞する。映画を作る・観るという行為はそのような営みなのかもしれません。

このシリーズ記事「映画で学ぶ国民文化」では、ホフステードの6次元モデルを中心に、著者が映画の中に見た国民文化の姿を書いていきたいと思います。

ホフステードの6次元モデルを使った異文化対応研修をすると、良く、「6次元モデルのアプローチは非常に興味深い。しかし、研修の後にどうすればより深く学ぶことが出来るか?」と聞かれることがあります。

映画は、各国の国民文化を継続的に学ぶ素材として非常に優れています。この記事のシリーズが読者の皆さんの文化理解に繋がれば幸いです。

「セッション」(原題:Whiplash)という映画

「セッション」(原題:Whiplash)は、2014年のアメリカの作品です。

19歳のジャズ・ドラマーのアンドリュー・ニーマンが主人公で、彼はアメリカ最高峰の音楽学校、シェイファー音楽学校に進学します。そのシェイファー音楽学校の中で最高の指揮者として君臨するのが教師テレンス・フレッチャー。映画は彼に見出されたアンドリューとテレンスの関係を中心に進んでいきます。

(*以下より、作品のあらすじ・結末がわかる内容が含まれますので、先に映画を観たい方はここで一旦立ち止まり、作品を観てから続きを読んでください)

この映画、ジャズドラマーを演じるために、実際に2カ月間ジャズドラムの練習をしたという主演のマイルズの迫力ある演技や、強烈に権威的な完璧主義者テレンス・フレッチャーを演じたJ・K・シモンズの迫真の演技など、106分間目を奪われる作品です。

と同時に、非常に色濃くアメリカ合衆国の国民文化を感じさせる映画でもあります。

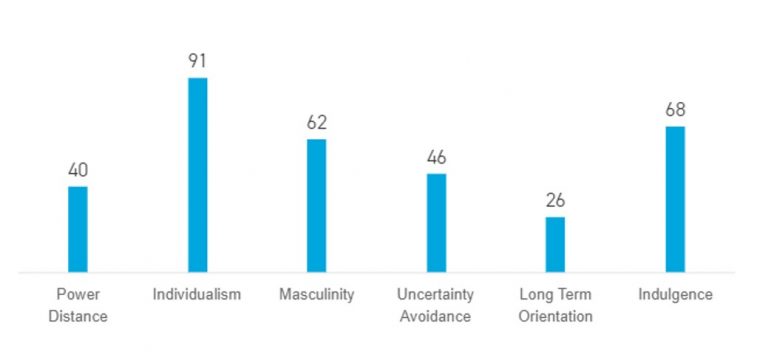

ホフステードモデルによるアメリカの国民文化スコアは下記の通りです。

以下では、いくつかのポイントについて、映画から透けて見えるアメリカの国民文化について書いていきたいと思います。

個人主義×男性性の価値観

まず感じるのが、主役のアンドリューを通して表現される「個人主義×男性性」の価値観。アメリカ合衆国の個人主義・集団主義スコア(以下IDV)は91で、女性性・男性性スコア(以下MAS)は62です。

アメリカ合衆国は、

・極端な個人主義で

・男性性が強い

国民文化です。

このことは、アンドリューが度々口にする「偉大なドラマーになりたい」というセリフに見て取ることが出来ます。男性性の強い文化では成功や他者より秀でることが重視されます。そして、明確な目標とターゲットを決めてそれに向かって突き進みます。

アンドリューは、テレンスのスタジオ・バンドで成功したいという強い想いを持ち、血のにじむような特訓に励むことになるのですが、この「偉大なドラマーになりたい」というセリフには強い男性性の価値観が透けて見えます。

また、この場合、アンドリューがなりたいのは個人としての「偉大なドラマー」であることがポイントです。ここには個人主義の価値観が透けて見えます。「偉大なバンドの一員」として成功したいわけではなく「偉大なドラマー」として成功したいわけです。もし、アンドリューが集団主義文化の一員であったとしたら、個人として秀でることではなく、例えばスタジオ・バンドとして成功したいという設定になっていたのではないかと思います。

この極端な個人主義は、スタジオ・バンドのコンペティション当日に、アンドリューが交通事故に合い、とても演奏できる状態ではないにも関わらず、血とホコリでボロボロになった服装で会場に駆けつけ、周囲の静止も振り切り、「自分が出る」と言い張ったアンドリューの極端な行為にも表れています。(結局、コンペティションは散々な結果に終わる)

競争を良しとする文化

個人主義×男性性の価値観は、「個と個の競争」に価値を置く文化にもつながっていきます。アメリカ合衆国の文化は公平な場で個が自由に競争することを良しとします。これは文化圏的には「コンテスト」とも呼ばれます。

映画の中で、テレンスがスタジオ・バンドの3人のドラマー候補者に極端に速いテンポでドラムを叩かせるシーンがあります。このドラム競争は深夜まで及び、3人のドラマーは汗と血でボロボロになりながらも速さを競い合います。結果として勝者となるアンドリューがコア・ドラマーの地位を確保するわけですが、この徹底した競争には「コンテスト」文化圏の価値観を色濃く感じます。

この文化圏では、ポジションは個人が実力で勝ち取るものです。その競争はフェアに行われているのだから、遠慮する必要はありません。また、敗者に対して同情することもありません。競争はフェアだった。実力の限りを尽くして戦った。実力のあるものがポジションを取った。それは正統なプロセスと結果であって、それ以上でもそれ以下でもありません。

別のシーンで、アンドリューが補欠ドラマーだった時、ある演奏会でコア・ドラマーのスコアを無くしてしまうくだりがあります。この時、コア・ドラマーは「スコアが無いと自分は演奏出来ない」と言いますが、アンドリューは「自分はスコアが無くても演奏できる」と言います。結果として、記憶を頼りに演奏したアンドリューの演奏は完璧で、これ以降、アンドリューがコア・ドラマーとなります。

スコアを無くしたのはアンドリューですが、それを意図的に行ったわけではなく、実際の演奏でアンドリューは実力を見せつけたので、アンドリューは恥じることなくコア・ドラマーのポジションにつきます。

アメリカ合衆国における権力者の在り方

映画の中でアンドリュー以上に存在感を放っているのがシェイファー音楽学校に君臨するテレンス・フレッチャー。個人的には、こんな人の下では絶対に働きたくない(笑)と思う、強烈に支配的な完璧主義者です。

「アメリカの組織はトップダウンだ」という話をよく聞きます。マネジメントを見ると実際にトップダウンなことが多いのですが、アメリカ合衆国のトップダウンは、権力格差(以下PDI)が高い文化でのトップダウンとは異なります。

PDIが高い文化におけるトップダウンでは、上からの指示は絶対で、下のものは上のものの言うことを聞き敬意を示します。

アメリカ合衆国のPDIスコアは40で、これはアメリカ合衆国が権力格差の低い文化であることを示しています。よって、指示自体はトップダウンとして落ちてきますが、それは必ずしも絶対ではありません。間違った指示が落ちてきた場合は、下のものは「それは間違っている」と言う傾向にあり、よって上のものは下のものに指示を「売り込む」必要があります。

このことは、ラストシーンでのアンドリューの凄まじいドラム独奏に見て取れます。

JVC音楽祭のテレンスのバンドに誘われたアンドリューは、テレンスの策略により舞台上で大恥をかかされます。アンドリューの自尊心をズタズタにし、自らをシェイファー音楽学校から追放したアンドリューに復讐を果たしたテレンスは、「今の曲はドラマーには早すぎたようだ。では次はスローな演目を…」と言って次の曲に移ろうとしますが、ここでアンドリューはアグレッシブなドラムの独奏を始めます。

最初はアンドリューを止めようとしたテレンスですが、アンドリューの独奏の完成度は高く、ドラムが指揮者の権威を奪って、バンドを巻き込んでいきます。結局、バンドは予定していなかったキャラバンの演奏を始め、最後はテレンスも巻き込まれて行きます。

復讐したはずのアンドリューに再び復讐されたテレンスですが、完璧なセッションを前にして最後のシーンでは喜びの表情を浮かべます。

権威を凌駕する個人

このシーンは、文化的にアメリカ合衆国の権力格差が低いということを良く表しています。指揮者とバンドメンバーの間には形式的には権力格差があります。特にテレンスのように絶対的なスキルと経験を保有している場合、指揮者が指示をしメンバーが従うということになります。

しかし、この状況はあくまで形式的なものです。メンバーの個の力が勝った場合、形式的な権力構造は容易に変化します。この場合、アンドリューのドラム独奏の力があまりにも高かったことが、テレンスの指揮者としての権力構造を変換し、テレンスも新しい構造に容易に乗っています。

結局の所、「個の力」の話に映画は戻るわけです。テレンスのサディスティックな教師ぶりも、アンドリューの最後のシーンでの独奏も、「個人として卓越した力がある」ということがあって初めて実現するものです。その卓越した個人の力が形式的な関係性の変化をドライブしていきます。

アメリカのIDVスコアは91と世界で最も高い個人主義の文化的傾向を示しているわけですが、権力関係においても、最終的に個人主義がストーリーを引っ張ったことは、アメリカ合衆国という国の文化構造を非常によく示していると感じます。

文献

・「多文化世界 違いを学び未来への道を探る 原書第3版」G・ホフステード、G・J・ホフステード、M・ミンコフ著/岩井八郎・岩井紀子訳 有斐閣

・Wikipedia セッション(映画)