ダイバーシティは組織の成果に繋がるのか? (前編)

日本のダイバーシティ&インクルージョンの中心は、昔も今も「女性」

企業における「ダイバーシティ」に関する話題、今年も引き続き良く耳にします。

東洋大学の一小路氏が「日本におけるダイバーシティ概念の社会的受容」というテーマで、1980年代からのメディアの記事分析を行っています。それによると、日本において今日の意味における「ダイバーシティ」という単語がはじめて新聞記事に表れたのは1999年で、その後現在に至るまで「ダイバーシティ」に関する記事数はほぼ一貫して増加し続けていることがわかります。

そして、その内容の大多数は「女性」に関するもの。

2016年上期の会社人事記事を除く全てのダイバーシティの記事のうち、40%が「女性」に関するもので、その数は2番目に多い「性的志向」(9%)を圧倒しています。この傾向は、2005年、2010年、と5年単位で見ても変わらないとのこと。

アメリカでのダイバーシティの定義は「ジェンダー・人種・民族・年齢における違い」で、歴史的にはマイノリティ対応が主要テーマとされてきました。それと比べると、日本の女性中心のダイバーシティ議論は、アメリカのそれとはやや趣が異なります。

今年の主要論点である「働き方改革」にしても、背景には女性への焦点がありそうです。様々な社会制度や組織設計が「専業サラリーマン+専業主婦」の働き方を前提にしており、既存の働き方では、女性が働けないという実態があります。日本の場合、人口減による労働力不足が顕在化しつつあり、「有能な働き手」として女性に期待するという背景がある。それを考える際には、ジェンダーに紐づいた働き方の「当たり前」を変えなければならない。

ただし、この「当たり前」を変えるのは中々難しい。

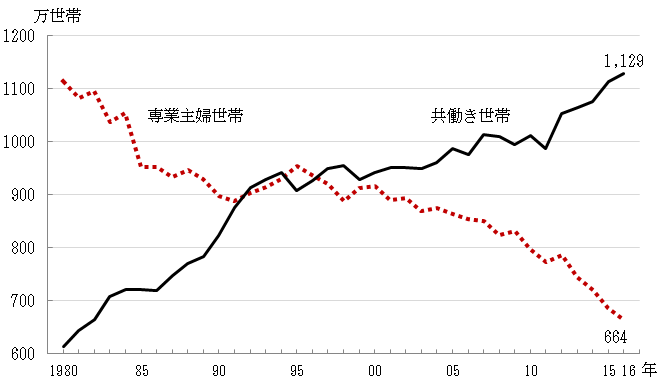

現在の子育て世代の30~40代の人達が子供の頃(つまり、70年代~80年代)、多くの家庭ではお母さんは専業主婦でした。ところが、その後一貫して専業主婦家庭の数は減り、共働き世帯の数が増えています。今の子供たちにとっては「お母さんは働いている」のが普通です。「最近の若い社員は男でも育休を取るんですよね」という驚きの発言を中年世代の社員から聞くことがあります。若い世代にとっては、中年以上の世代が暗黙に前提にしている「子育ては母親の仕事」という「当たり前」が当たり前ではないのかもしれません。

(出展 厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務省「労働力調査特別調査」、総務省「労働力調査(詳細集計)」独立行政法人労働政策研究・研修機構HPより)

人は子供の時の家庭や周囲の環境の中で文化的な価値観を身に着けていきます。国民文化研究で有名なオランダの比較文化学者ヘールト・ホフステードは、国民文化の違いが難しい問題を引き起こす理由として、それが生まれた直後から始まる「メンタル・プログラミング」であり、無意識に刷り込まれている度合が高いから、と述べています。

現在の子育て世代ならびに現在の制度設計を行った上の世代の人々が子供の時に身に着けた価値観としての「当たり前」と「現状」にギャップがある。現在の働く男女の問題は、それが価値観に基づいているが為に、変革が難しいということなのではないかと思います。共働き世帯の数は専業主婦世帯の数を1990年代半ばに追い抜き、その後一貫して同じトレンドを示しているにも関わらず、20年経ってもいまだに「専業サラリーマン+専業主婦」前提での仕組み設計が変わらないということは、価値観問題の難しさを示しているように思います。

手なりで行くと、「お母さんは働いている」ことが当たり前だった95年~00年生まれ以降の世代が会社の中で多数派になってくるまで、会社の価値観は抜本的には変わらない。そしてそれには、あと10~20年程度かかるということなのではないかと思います。

多様化はグループパフォーマンスの低下につながる可能性が高い

このように、日本では当面の間、企業におけるダイバーシティ・マネジメントを考える時、「女性」と「働き方」の多様性を広げていくという方向で施策が進んでいくことが予想されます。

では、これらのダイバーシティ・マネジメント施策は果たして組織の成果を上げることに繋がるのでしょうか?

そもそもの話ですが、実は多様性を成果に繋げるのは簡単ではありません。なぜなら、人の「心の習慣」として、違いは価値を生み出すよりも問題を生み出す傾向にあるからです。労働力確保という観点で、多様性を受け入れなければならないという状況を理解した上で、多様性を拡大することによって起こり得る潜在的なリスクは考えておいた方が良い。

八木(2016)は、米国ではダイバーシティが必ずしも組織パフォーマンスにプラスになるわけではないという結果が出ていることを指摘した上で、その理論的背景を2つ紹介しています。

1つは「ソーシャル・カテゴリー理論」

この理論は、人種や性別などの目立った特徴は、社会的カテゴリーを形成するという前提に立ちます。そうしたカテゴリー化は、カテゴリー間の優劣比較に繋がることがあり、その軋轢やコミュニケーション量の減少がグループパフォーマンスを下げる、ということが示唆されます。

そしてもう1つが「類似性・アトラクション理論」

この理論は、「グループ構成員の属性の類似性は個人間の好意を高める」という前提に立っています。よって多様性=異質性が増加するとグループパフォーマンスは低下しがち。理由は、異質な構成員間で軋轢が増加し、コミュニケーション量が減少する可能性が出てくるため。

「心の習慣」問題にどう取り組むか、に尽きる

「ソーシャル・カテゴリー理論」も「類似性・アトラクション理論」も、言ってしまえば、そのグループに属するメンバーの「心の習慣」、すなわち「意識状態」の問題です。

ここで大切なことは、カテゴリー間で差異を認めたり、自分(達)と類似するものに親近感・好意を感じること自体は、人間の自然な心の働きだということです。それは人類が何万年以上かけて培ってきた心の働きであり、それを「無かったこと」にすることは出来ません。

なので、そもそも人間にとって(そして、人間に限らずすべての生き物にとって)、多様性を受け入れることは容易ではありません。

しかし、組織としてパフォーマンスを上げることを考えるのであれば、この生得的な人間の「心の習慣」問題にどうしても取り組まざるを得ない。

学習理論の中では高次の学習である創造は葛藤の中から生まれると言われています。エンゲストロームはこれまで存在しなかった新しい協働的実践活動パターンは拡張的学習サイクルという形で生まれると言っています。そのサイクルは、個人の疑問・逸脱・違和感・批判・探求から始まり、それを探求する協働的な活動を通じて新しいパターンが生まれる。

グループジーニアスというように、本来集団は創造的葛藤を生み出しやすい。つまり何らかのイノベーションを生み出すのであれば、組織という形態は大きなイノベーションを起こす可能性を持っている。八木(2016)は、ダイバーシティがポジティブな効果に繋がることを説明する理論として「情報・意思決定理論」を挙げており、組織論の立場としても組織の可能性は理論的に担保されています。

ネガティブな結果を引き起こす「心の習慣」にどう取り組むのか。パフォーマンスという観点から考えると、この問題がとても大事です。

(後編へ続く)

<関連記事>

●「ダイバーシティは組織の成果に繋がるのか?(後編)」

●「「合わない人」と、それでも協働していく知恵|MBTI×システムコーチングというアプローチ」

●「包容力のある組織の作り方 MBTIの活用法」

<文献>

一小路武安(2016)「日本におけるダイバーシティ概念の社会的受容ー新聞記事データの分析からー」経営論集88号 2016.11 29-42

八木規子(2016)「フォールト・ライン理論の視点化から読み解く日米のダイバーシティ・マネジメント研究に見られる相違:今後のダイバーシティ・マネジメント研究の方向性を探る」聖学院大学論叢 第28巻第2号 2016.3 75-89