【組織開発の実況中継 #2】今更ながらのコンピテンシー開発が組織変革にとても有効な2つの理由

今更ながらのコンピテンシー開発

最近、 複数の案件で「コンピテンシー開発」を軸としたプロジェクトを行っています。

「コンピテンシー関係のプロジェクトを今やっている」と言うと、「え、今更コンピテンシー開発の案件なんてあるんですか?そんなの意味あるんですか?」と言われます。

コンピテンシーは2000年前後に日本で大変もてはやされた概念で、最近はやや下火になった印象があります。 リーダーシップ開発や人材育成の案件でクライアントと話すと、昔作ったコンピテンシーリストが出てくることがありますが、正直作ったコンピテンシーモデルが活用されていない例も多いようです。

しかし、改めてコンピテンシー開発のプロジェクトをやってみると、このアプローチはやり方を工夫すれば、日本に非常に合った組織変革のきっかけになるように思います。どちらかというと、このアプローチは人材開発の手法として取り扱うよりも組織開発のアプローチとして考えた方が役に立つという感じでしょうか。

そう思う背景は、 コンピテンシーの編纂という社内プロジェクトが、野中郁次郎先さんが言う「知識創造企業」 の取り組みそのものに見えるからです。

日本には日本にあった組織開発のアプローチがある

オランダの社会心理学者ヘールト・ホフステードは 国の文化を数値として表現する研究を行なっています。 有効なマネジメントの方法は国の文化に大きな影響を受けます。なぜなら事業の目的についての考え方や、組織についての考え方、コミュニケーションのあり方など、ビジネスに関わるあらゆる側面で文化による差異が存在するからです。

例えば、仕事の進め方について、トップダウンかボトムアップかというアプローチの違いがあります。日本はトップダウンアプローチが多いのか、それともボトムアップアプローチが多いのかと考えると、「何とも言えない」という状況だと感じます。確かに指示は上から落ちてくることが多いわけですが、実行における細かな判断は現場で行われます。

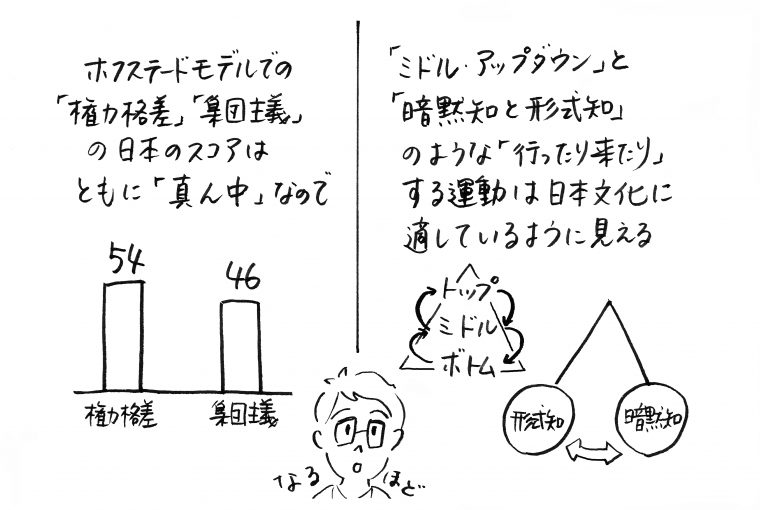

野中郁次郎さんは、このトップダウンともボトムアップとも言えない日本独自の意思決定と実行のプロセスを「ミドル・アップダウン」という言い方で表現しました。

また、別の例を出すと、コミュニケーションの仕方について、ハイコンテクストとローコンテクストということが言われます。ハイコンテクスト環境では暗黙のコミュニケーションがなされ、ローコンテクスト環境では明示的なコミュニケーションがなされます。 日本はハイコンテクスト文化であるとよく言われますが、実は必ずしもそうではありません。 確かにアメリカなど欧米諸国と比べれば日本はハイコンテクストですが、タイなどの新興国に行くと日本以上にハイコンテクストな環境があることに気づきます。

野中郁次郎さんは、日本企業は暗黙知を形式知にすることが得意であると述べました。そして、暗黙知と形式知が四つのモード(①表出化 ②連結化 ③内面化 ④共同化)を経ながら相互作用し、 組織的な知識創造のスパイラルが発生する状況を「知識創造企業」として表しました。

この観点から考えると、ハイコンテクストとローコンテクストは、日本人にとっては固定した状態ではないのかもしれません。そうではなくて、その間を行ったり来たりすることによって価値が出る、振り子運動の両極の目安程度のものなのかもしれません。

野中郁次郎さんの「知識創造企業」は日本発の経営理論として最も有名なものの一つですが、その成り立ちには日本独自の文化の影響を感じます。ホフステードの「権力格差」「集団主義個人主義」の日本のスコアはそれぞれ54と46。 日本は権力格差が高いとも低いとも言えず、集団主義とも個人主義とも言えません。

権力格差が「真ん中」であることを考えれば、ミドル・アップダウンは納得できるマネジメントの仕方です。また、集団主義・個人主義も「真ん中」であることを考えれば、暗黙知と形式知を行ったり来たりすることも納得が出来ます。(*集団主義は暗黙知を重視し、個人主義は形式知を重視する傾向にある)

「知識創造企業」を改めて組織開発の中心に据える

組織開発という領域自体が1950年代にアメリカで生まれたということもあって、 現在でも組織開発の新しい理論やフレームワークはアメリカからやってきます。しかし、 アメリカで開発された理論やフレームワークはアメリカ文化を前提にしていることが多く、そのままでは日本には根付かないことが多いように感じます。

組織開発における新しいカタカナやアルファベットの流行語がいつもアメリカからやってきて、適用してみたけれどあまり上手く行かなくて、気づいたらブームが終わっている。そういうループを見ていると、なんだか虚しくなってきます。

新しい理論やフレームワークを学び、その適用を考えるのも大切です。しかし、日本で発達した組織に関する枠組みをきちんと踏まえ、そこからの示唆を考えることは、新しい理論やフレームワークを学ぶ以上に重要なことだと感じます。三隅二不二のPM理論しかり、野中郁次郎の知識創造企業しかり。日本の実態調査を基にした研究から創出された理論は、組織開発の実践家にとっても大きな示唆を提供してくれると感じます。

「知識創造企業化」を進めるレバーとしてのコンピテンシー開発

「知識創造企業」を日本における組織開発の中心に据えた場合、ではどうすれば、ある企業は知識創造企業に向けて舵を切れるのでしょうか?その具体的な方法論が知りたい。

「学習する組織」も同じ問題を抱えているのですが、組織に関する理論とその理論を基にした有効な実践との間には非常に大きな溝があります。誰しも「学習する組織」のような組織体制を作りたいと思いますが、それを実現するのは簡単ではありません。

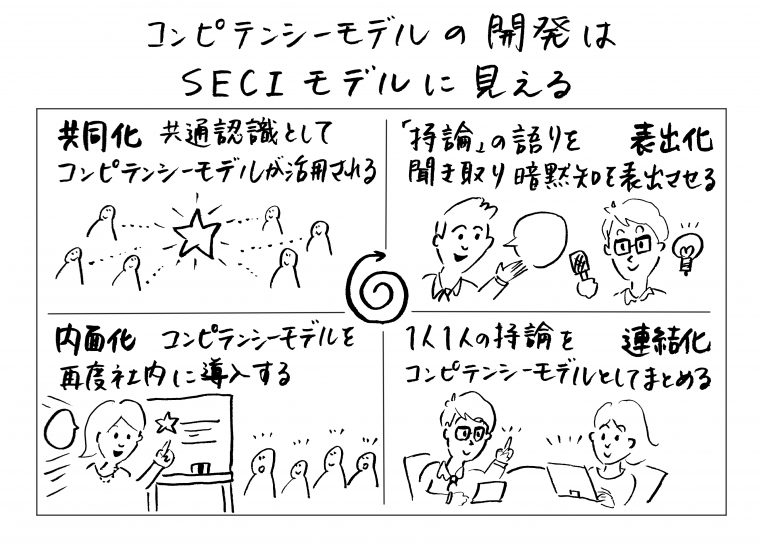

知識創造企業もどのように実現するかは悩ましいところであるのですが、最近コンピテンシー開発のプロジェクトを行っていて、実はコンピテンシー開発が知識創造企業化にとって非常に有効なレバーとなり得ることに気づきました。 なぜなら、ある企業のコンピテンシーを開発するという行為は、社内に眠る暗黙知を形式知化する試みそのものだからです。

形式知化されたコンピテンシーは再度社内に還元され、暗黙知としてその組織の行動に影響を与えます。コンピテンシーを開発するプロセスで、プロジェクトに参加したメンバーはナレッジ・プラクティショナー/ナレッジ・エンジニア/ナレッジ・オフィサーとなっていき、ミドル・アップダウンを基本とした知識創造企業の体制が成熟していきます。

また、コンピテンシーをアップデートすることは組織的なダブルループ学習でもあります。ドラッカーは知識社会であらゆる組織が局面する最も重要な試練の一つが自己変革管理のための実入手法であると述べました。コンピテンシーを定期的にアップデートすることは、知識創造企業としての企業の競争力を継続的に保ち続ける上で非常に有効に作用します。

それから、これは大変大事なポイントなのですが、コンピテンシー開発のプロセスは組織の熱量を上げます。人は誰しも「どうやったら上手く行くか」を知りたいと思います。また、人は誰しも「自分の持論やこだわり」を話すことを好みます。コンピテンシー開発に関わる多くの人が「なるほど、こうすれば上手く行くのか!」と気づいたり、他者からの学びを通じて連帯感を強めたり、持論を語る中で自分の大切にしていることを再確認したりします。

組織開発や組織変革のプロジェクトは、多くの場合、やらされ感があったり抜本的な改革の難しさが最初から透けて見えていたりして、遂行に非常に大きなエネルギーを必要とします。コンピテンシー開発プロジェクトは他のアプローチに比べてプロジェクトの内面から熱量が上がる可能性が高く、組織開発や組織変革で最初に押すレバーとして有効だと感じます。

組織としての強さを磨き上げたい。社内で勝ち方の共通認識を作りたい。熱量をもってメンバーが語り合う場を作りたい。

そんな想いを持った時、「コンピテンシーモデルの開発をレバーとした知識創造企業化プロジェクト」は日本の多くの企業にとっては有効な取り組みなのではないかと感じます。